留学体験記 古橋暁先生

Study Abroad Experience(Dr.Furuhashi)

私は2020年9月から2022年9月までアメリカLos Angeles (LA)にあるSaint John’s Cancer Instituteに、リサーチフェローとして留学する機会を頂きました。

きっかけ

私は肝胆膵領域を主とする消化器外科医ですが、臨床から少し違う視点からも消化器腫瘍の病態や治療についてアプローチしてみたいという動機から、2016年に大学院に入学しました。大学院では、膵癌の神経周囲浸潤のメカニズムの解明に従事して、数多くの失敗も経験しましたが、新しい知見を発見した喜びも体感することができました。一方で、大学院在学中にAACRやASCO-GIなどの国際学会に参加して、海外の研究者や研究の質の高さに感銘を受け、いつか海外留学の機会があればと思っておりました。2020年から世界中が未曾有の新型コロナ禍に巻き込まれ、アメリカビザの発給も停止するという状況が続いていましたが、同年7月に前任の村上先生の後任としてSaint John's Cancer Institute (SJCI) からフェローを募集しているというお話を竹内教授から頂きました。来るかもしれないチャンスに備えて英語学習や渡米に向けての情報収集を行っていたため、即答で行きたい旨のお返事をした記憶が残っています。7月上旬にお話を頂いて、9月14日に出国でしたので、大至急ビザの申請や海外渡航の準備をしました。家族は留学を全面的に応援してくれ、最初の数か月は単身でしたが、ほとんどの留学期間を家族で一緒に過ごすことが出来ました。

研究施設紹介

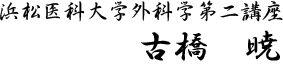

SJCI (写真1)は、かつては俳優のJohn Wayne財団によって設立されたJohn Wayne Cancer Instituteという名前でしたが、2021年1月より財団から充分な資金が得られないという理由からSJCIに名称が変更になりました。SJCIはアメリカ西海岸で50以上の病院を束ねるProvidence medical groupの傘下であるSaint John’s Health Centerに併設している癌研究施設です。腫瘍外科医のDr. Donald Lee Morton(1934-2014)が、悪性黒色腫でセンチネルリンパ節生検を世に広めたことで知られています。ラボのボスであるDr. Dave S.B. Hoon(写真2)はかつてDr. Mortonと一緒に仕事をされていて、循環腫瘍細胞やマイクロRNAなどでの癌の診断バイオマーカ―の研究で著名な先生です。

(写真1)Saint John’s Cancer Institute外観

2021年にJohn Wayneの名前が外れ、この後Saint John’sのロゴが壁に設置された

(写真2)フェロー修了証書授与時。右が筆者で左がDr. Hoon.

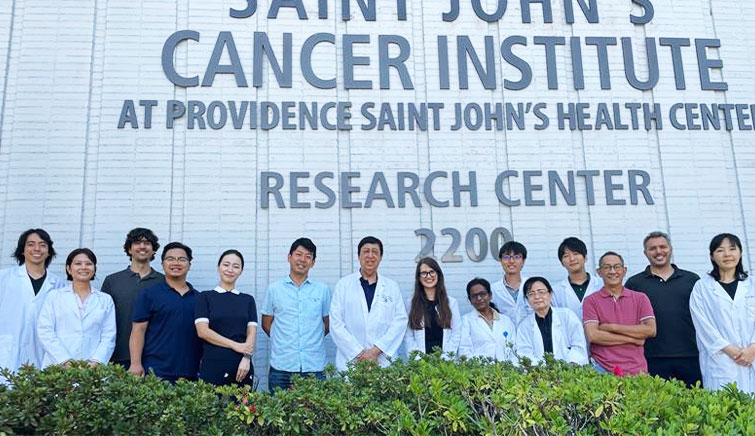

またDr. Hoonは奥様が日本人でご自身も大阪大学に留学経験があることから、日本人のフェローを積極的に受け入れております。所属しているラボ (Department of Translational Molecular Medicine)は、私含めて日本人5名(2022年9月時点)のフェローの他、BioinformaticianやTechnicianなど合計16名ほどで構成されています(写真3)。ラボメンバーの国籍は米国以外にも韓国、台湾、フィリピン、インド、メキシコ、アルゼンチンなど多岐にわたっております。

当ラボでは、Adelson Medical Research Foundation という医学研究基金が掲げるリサーチテーマに従った悪性黒色腫を中心とした研究に加え、内外部のコラボレーターとの共同研究に参加しています。これまでの研究分野は癌のエピジェネティクスやバイオマーカ―探求が主だったのですが、私は新たなテーマとして癌微小環境のSpatial biology に従事することになりました。具体的には①孤発性若年性大腸癌に特有の癌微小環境の解明、②悪性黒色腫脳転移の免疫チェックポイント阻害剤耐性メカニズムにおける脳微小環境の役割、に着目して研究を行いました。

当ラボでは、Adelson Medical Research Foundation という医学研究基金が掲げるリサーチテーマに従った悪性黒色腫を中心とした研究に加え、内外部のコラボレーターとの共同研究に参加しています。これまでの研究分野は癌のエピジェネティクスやバイオマーカ―探求が主だったのですが、私は新たなテーマとして癌微小環境のSpatial biology に従事することになりました。具体的には①孤発性若年性大腸癌に特有の癌微小環境の解明、②悪性黒色腫脳転移の免疫チェックポイント阻害剤耐性メカニズムにおける脳微小環境の役割、に着目して研究を行いました。

(写真3)多士済々のラボメンバー

研究生活

私は職場から程よい距離にあるアパートを借りており、自転車で10分程度の通勤をしていました。自転車は日本でいうメルカリのようなサイトで約100ドルで購入したもので、機能的にはかなり悪く、自転車修理屋さんには「Shit bike!」と一喝されたこともありました。幸い事故には遭わずに済みましたが、度重なるパンクや故障に悩まされ続けました。それでも、自転車通勤は気分転換にもなり運動にも適していました。

私の研究生活では、朝7時前後にラボに到着し、日中は実験やデータ解析、論文作成などに取り組んでいました。昼食は、向かいにあるSJHCのカフェテリアでとるか、近くの公園で過ごすこともありました。午後も研究に取り組んで、19時半頃には帰宅していました。基本的に他の仕事に干渉されることはそこまでなかったため、自分の研究に専念できるという、とても贅沢な時間を過ごすことができました(写真4-6)。

週に1回の進捗レポート報告や1-2か月に1回の研究進捗や抄読会のプレゼンテーションを担当し、また、コラボレーターの先生方(私の場合はSJHCの消化器外科医)の前でも数ヶ月に1度、研究の進捗を発表していました。最初は英語のプレゼンテーションに緊張していましたが、ラテン系やアジア系の人々の話す、めちゃくちゃな文法と訛りの強い英語と、「聞き取れないのは聞き取れないそちらの方が悪い」という(自分の英語力を棚上げにした)態度を目の当たりにするようになって、「躊躇することはないんだ」と自分も徐々に自信を持って話すことができるようになりました。最終的には、文法や発音が美しくなくても、キーとなる「単語」と「熱意」があれば十分にディスカッションができることを実感することとなりました。

私の研究生活では、朝7時前後にラボに到着し、日中は実験やデータ解析、論文作成などに取り組んでいました。昼食は、向かいにあるSJHCのカフェテリアでとるか、近くの公園で過ごすこともありました。午後も研究に取り組んで、19時半頃には帰宅していました。基本的に他の仕事に干渉されることはそこまでなかったため、自分の研究に専念できるという、とても贅沢な時間を過ごすことができました(写真4-6)。

週に1回の進捗レポート報告や1-2か月に1回の研究進捗や抄読会のプレゼンテーションを担当し、また、コラボレーターの先生方(私の場合はSJHCの消化器外科医)の前でも数ヶ月に1度、研究の進捗を発表していました。最初は英語のプレゼンテーションに緊張していましたが、ラテン系やアジア系の人々の話す、めちゃくちゃな文法と訛りの強い英語と、「聞き取れないのは聞き取れないそちらの方が悪い」という(自分の英語力を棚上げにした)態度を目の当たりにするようになって、「躊躇することはないんだ」と自分も徐々に自信を持って話すことができるようになりました。最終的には、文法や発音が美しくなくても、キーとなる「単語」と「熱意」があれば十分にディスカッションができることを実感することとなりました。

本当によく使っていた染色フード(写真4-左)と実験台(写真5-右)。

写真6)誰かがいつか貼ったラボ内の標語

LA生活

2020年10月にアメリカに留学した際は、新型コロナウィルスの影響で職場とアパート(と時々スーパー)を往復する極めて単調な生活を送っておりました。2021年に入ってから徐々に制限が緩和され(というかアメリカ国民が新型コロナ対策を無視したためとも言えますが)、春過ぎから街に開放感が漂うようになりました。当時日本の新型コロナに関する厳しい生活制限の報道と、目の前でマスクを着用しない人達が群がっている様子との違いには「本当にこれで大丈夫?」と疑問も感じましたが、制約を納得させるのが難しい年頃(3-4歳)の息子を公園などに遠慮なく連れて行けるという幸運な側面もありました。

休日を利用して、ヨセミテやグランドキャニオンなどの国立公園をはじめ、アメフト、バスケットボール、野球などのスポーツ観戦に行き、自然の壮大さやエンターテイメント性の高いスポーツの熱狂を感じて、「This is America!」らしいことを体感しました(写真7-8)。

休日を利用して、ヨセミテやグランドキャニオンなどの国立公園をはじめ、アメフト、バスケットボール、野球などのスポーツ観戦に行き、自然の壮大さやエンターテイメント性の高いスポーツの熱狂を感じて、「This is America!」らしいことを体感しました(写真7-8)。

(写真7)赤い岩肌が美しいセドナ国立公園

(写真8)大谷翔平全盛期のエンゼルスMLB観戦

また、生活が深まるにつれ現地の人達との交流の機会が増えました。多様な民族、宗教、倫理観、文化が混ざり合うLAは文字通り「るつぼ」であり、留学や結婚、亡命などを理由に移民してきた人々や、仕事の成功を夢見て世界中から移住してくる場所でもあります。知り合った人々の中には、世界の辺境を撮影して回るアングロサクソン系のカメラマンや、イランから亡命してきたユダヤ人歯科医、シリア紛争から逃れてきたビジネスマンなど、多様な背景を持つ人々がいました。このような人達との交流を経て、移民が一国家として成り立つために、多文化を寛容に受け入れて尊重する考え方が自然に育まれるのだと理解しました(写真9-10)。

(写真9 )趣味で行っていたサッカー仲間(真ん中下が筆者)。

(写真10)様々なバックグラウンドを持つ現地の友人達

一方で、アメリカは超資本主義で弱肉強食の社会でもあります。そのような社会で生き残る為に培われた、議論を曖昧にせず、自分の意見を主張し納得がいくまで譲らない強さや、自分の意見をより誇張して伝えるプレゼンテーション能力など、彼らの強烈なバイタリティを感じることがありました。これらはアメリカ国家のポジティブな側面として理解できる一方で、日本の礼儀正しさや協調性、細かいところまで突き詰める職人肌のところなど、日本人としての良さや特性を見つめ直す機会ともなりました。LAに留学や永住で生活している日本人家族の方にも多く出会いました。遠く離れた異国の地で何かしらの功績を残そうと奮闘しており、彼らからも多くの刺激を受けました。

アメリカ研究生活を振り返って

アメリカでの研究生活を通じて、自分や家族の人生に貴重な一ページが加わったと感じます。自分自身の研究では、データサイエンスにも携わり、公共データの習得からプログラミングを使ったデータ解析及び可視化などを学ぶことができました。これらの技術は場所を問わずパソコンとインターネット環境さえあれば利用できるものであり、同門の先生方に還元できればと思っています。また、データサイエンスに加えてAIによる論文の自動化も進んでいます。ChatGPTが論文を書き、レビュワーがそれを見抜けなかったという例も報告されており、医学研究においてもAIに支配されるような時代が来ていることを実感します。データサイエンスやAIの最先鋒であるアメリカでは、膨大な研究費やビッグデータを用いた解析の論文が次々と発表されており、どこまで自分が努力してもアメリカという国力の前に無力を感じることもあります。

しかし、それらが医療の「Real world」の状況を反映しているかといえばそうでないこともあります。膨大なデータが蓄積され、解析された結果はもちろん意義があるものの、実際には日々直面する患者さんの訴えや臨床経過こそが「真実」であり、臨床医に培われる経験や勘が優れたClinical questionとWorking hypothesisを作り出すのだと感じるように至りました。

インターネットを介して世界中どこまでもアクセスできる現代において、引き続き世界の研究の趨勢を追いかけつつ、目の前の診療に真摯に向き合いたいと思います。

しかし、それらが医療の「Real world」の状況を反映しているかといえばそうでないこともあります。膨大なデータが蓄積され、解析された結果はもちろん意義があるものの、実際には日々直面する患者さんの訴えや臨床経過こそが「真実」であり、臨床医に培われる経験や勘が優れたClinical questionとWorking hypothesisを作り出すのだと感じるように至りました。

インターネットを介して世界中どこまでもアクセスできる現代において、引き続き世界の研究の趨勢を追いかけつつ、目の前の診療に真摯に向き合いたいと思います。

最後に多忙な診療業務の中、快く留学に送り出してくれた竹内教授はじめ、肝臓班の先生方、医局の先生方には感謝の気持ちしかございません。自分が得た経験を医局に還元しつつ、今後、私の後にも海外に飛び出して活躍される先生方が増えていくことを切に望んでいます。